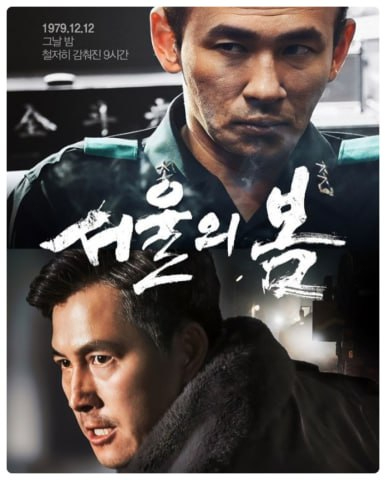

‘서울의 봄’은 1979년 10.26 박정희 사망 이후 1980년 5.17 전국 비상계엄 전까지의 민주화 운동 시기를 말한다. <서울의 봄>은 전두환의 사조직인 하나회가 쿠데타에 성공하는 모습을 보여주며 허탈감과 분노를 느끼게 한다. 그러나 ‘서울의 봄’이란 제목이 무색하게도 군부 내 갈등만 다루면서, 부마항쟁과 박정희 사살로 분출된 민중의 변화 열망은 거의 다루지 않았다. 육군 장성으로 유신체제를 수호해왔던 수도방위사령관을 ‘정의의 수호자’처럼 연출해 또 다른 지배계급의 일원에 대한 환상을 조장하기도 한다.

1979년 경제위기와 군사독재의 장기간 폭력 통치에 노동자‧민중의 분노는 들끓고 있었다. YH무역 노동자들의 투쟁에 이어 10월 부산‧마산에서 학생과 노동자, 도시 하층민이 대거 참여한 반정부 민중항쟁이 벌어져 누적된 불만이 터져 나왔다.

유신체제의 위기 상황에서 민중의 저항에 대응하는 방식을 두고 지배계급은 분열한다. 항쟁의 확산을 막기 위해 유화 조치가 필요하다고 본 김재규는 강압 통치를 고수하는 박정희를 사살했다. 부마항쟁이 김재규의 손을 통해 박정희를 죽인 셈이다.

그러나 민중항쟁만으론(더군다나 한 지역의 항쟁만으론) 군사독재를 타도할 수 없었고, 자본주의 체제를 철폐하는 것은 더더욱 어려웠다. 군사독재와 자본주의 체제를 모두 끝장내려면 노동자계급이 주도해 가난한 민중을 이끌고 권력을 장악한 다음 사회 전체를 바꿀 수 있도록 일관되게 이끄는 혁명 지도부가 필요했다. 그러나 당시엔 이런 지도부가 없었다. 반면 군부세력엔 하나회와 군대라는 조직된 기구가 있었다. 결국 부마 민중항쟁이 만든 권력 공백 상황에서 신군부가 권력을 잡고 다음 해 광주 민중항쟁까지 짓밟으며 ‘서울의 봄’은 끝난다.

혁명 지도부의 부재. 이것이 전두환 일당의 쿠데타가 성공한 핵심 이유다. 이는 4.19혁명으로 분출된 노동자 민중의 민주화 의지를 박정희가 무너뜨릴 수 있었던 이유이기도 했다. 또한 우리가 미래의 계급투쟁을 위해 과거의 패배에서 배워야 할 핵심 교훈이기도 하다. 부르주아 상업영화 감독과 달리 우리 노동자들은 ‘군부 갈등’이 아니라 ‘계급 투쟁’에 항상 초점을 맞춰야 한다.

월간 정치신문 <노동자투쟁>(서울) 49호, 2023년 12월 31일